二〇二二年六月二十四日美國最高法院以五比四的表決正式推翻了一九七三年羅訴韋德案(Roe v. Wade)的判決,此後,墮胎合法與否便回歸各州議會:某些州維持墮胎合法,但某些「紅州」(編按:長期傾向支持共和黨與保守主義政策的州分)甚至立即讓嚴格禁止墮胎的法令生效,連因強暴或亂倫而懷孕者也不例外。此事牽動美國人的敏感神經,各界反應不一。對某些人來說,這是遲來的勝利、上帝的正義彰顯,而對另一些人而言,這象徵人權的巨幅倒退,引發沉重的失落感。位於紅州的診所不能再繼續提供墮胎服務,而許多矽谷的巨頭企業則宣布:將支付員工必須跨州尋求墮胎服務時的旅費,以示對人權的支持。但筆者懷疑,在南部保守地區,最可能尋求墮胎的族群—非裔西裔年輕女性,能否拿到這些資助。

初步觀察台灣教會對於美國大法官最新決議的反應,似乎沒引起什麼關注,畢竟這是美國人的家務事,大多數台灣人沒那麼多美國時間。不過難免有人認為基督徒很噁心,在台灣管別人可不可以結婚,在美國管人家能不能墮胎。這說法雖說是對於基督教內分歧多元的現象缺少認知所產生的誤解,然而,這樣的意見卻是基督教公共形象的警訊,促使吾人在從事公共參與時,不得不深思其所反映出來的問題。

當年羅訴韋德案以憲法保障的隱私權為訴求,這在以政治自由主義為主流價值、標榜人權立國的美國社會來說,不失為高明的法律攻防手段。四十多年來,即便最高法院裡保守派大法官佔多數時,也沒推翻。鑑於社會是一個文化、法律、政治、經濟等各子系統有機連結的整體,牽一髮動全身,因此,當教會群體想要在公共領域為信仰價值發聲時,不僅無法避免社會科學的深入研究,「今世之子」的智慧也有可借鏡之處。

美國保守派教會為了單一道德議題—墮胎合法化,長年來將爭取最高法院大法官的席次當作文化戰爭的主戰場,僅選擇支持相同意識型態的候選人,對候選人的其他立場則視而不見。既然忽略了國家治理之千絲萬縷、層層相扣,這樣的投票行為實質上是因單一議題遭特定政黨綁架,實非成熟理性的公民所應為。

有道是水能載舟亦能覆舟,對於想要透過國家系統,將自身的價值制訂成法律,使全體公民不分信仰、性別與族群一體遵行的,必須謹慎政治參與的反作用力。法律的制訂基本上是政治力折衝的結果,今日的人權觀念與法律系統也可能一夕之間更改,尤其是在逐漸兩極化的社會裡,羅訴韋德案提供了一個極佳的案例。台灣也受到極化政治的影響,諸如統獨議題、政黨認同,皆在教會界內仍持續發酵,實在不能掉以輕心。

墮胎是科技進步之後所帶來的生命倫理難題,需要結合醫學、法學與神學的專業才能漸次疏理。世人尋求墮胎的理由千百種,某些會威脅母體生命健康的醫學原因,連專業人士都未必能完全掌握,隔行如隔山的「神學家們」更難以一窺究竟。因此,教會群體制訂立場宣言之前,最好能先聆聽不同專業者的意見。

美國保守派的「為信仰投票」,或許是出於「美國是基督教國家」此一政教關係的迷思。他們將美國的強大等同於上帝國的彰顯,美國的法律制度因而必須符合他們所認定的保守價值。或許因美國開國元勳都是基督徒—清教徒與自然神論者佔大多數,基督教節期成為國定假日、基督教價值成社會主流,難免會有人不自覺將基督教與美國等同。然而,羅訴韋德案在憲法解釋上的爭議,正好凸顯了美國乃是「世俗國家」之事實,不僅憲法保障「宗教自由」—基督教不是國教,服膺自由主義的美國須對各宗教保持中立,而自由主義骨子裡,不是基督教有神論,而是不可知論。

吾人需要分辨:教會與國家是兩個本質上完全不同的實體,教會的超然性必須謹慎維護,於在世而不屬世的弔詭中,「美國」不該是基督徒的優先議題,上帝國才是。在此同時,教會群體也當省思,將基督教價值制訂成法律,強迫非基督徒也得遵守,這樣的行為符合基督教的倫理嗎?筆者以為,任何試圖將人綁架進天國或以恐嚇方式將人「嚇進天堂」的神權政治者,都很荒謬又邪惡。某些團體以宣教名義獲得教會認可而設立,行事風格卻像極了特定政黨的側翼,這只是想利用教會,把教會當人脈金脈、「宗教選票」而已,不可不慎。教會的基本信念是福音是上帝的大能,要救一切相信的,上帝的公義已經彰顯在十字架上,十字架是耶穌的終極勝利。因此,凡試圖借助政府的力量強制推廣基督教勢力的,反倒是不信上帝的表現了。

在墮胎合法與否的辯論中,常將「胎兒生命權」與母親的「身體自主權」對立起來,雙方常在「胎兒幾週後可以算為人」、「生命權與選擇權孰重孰輕」上打轉,陷入捍衛生命權(Pro-Life)與捍衛選擇權(Pro-Choice)不可兼得的思維困境。這不應該成為華人基督徒的倫理困境。從文化面說,美國小孩出生時為零歲,預設人生從出生那一刻才開始,但在華人情境中,小孩出生時算作一歲,預設在母腹中的嬰孩已經是人了,而且佛教不殺生的教義為人普遍接受。從神學面來說,如侯活士所評論的,這困境起因於以自由主義為基礎的思維,當跳脫自由主義,回到基督教神學時便能解套:生命的神聖性不在於本身,而是屬於上帝。基督徒反對墮胎的理由,是因我們相信上帝是所有生命的主。歸根究柢,筆者同意侯活士的論點:神學討論的重點在於我們要成為什麼樣的父母、想要打造什麼樣的社會。活在基督教故事中的社群,應該要成為歡迎陌生人的人。

身為服膺基督王權、跟隨以耶穌的教訓與榜樣所形成之神學傳統的門徒,自然無法接受墮胎在道德上的正當性。然而,墮胎,如同其他生命倫理議題,不是讓我們在冷氣房裡討論的「議題」,而是一個又一個活生生的人在困苦中的掙扎。是有一群女性,或因貧窮無力撫養、或因年少無知、或因遭遇愛情騙子、或因內心罪咎無顏見鄉親……而以明知會傷害自己身心健康的方式,試圖快速脫離困境。

她們當中若有人回心轉意,願意靠著上帝的普遍恩典,堅忍承擔人生困苦,這是善行。尤其是那些因姦成孕的受害女性,她們沒有義務承擔加害者所強迫植入胎兒之生養責任(參考:羅秉祥、海斯)。對受害女性來說,胎兒是入侵者,是剝奪其身心健康、人生幸福的「仇敵」。當然,胎兒本身不應被究責,一切道德責任都是性侵加害者須負擔。但若這位女士願意「愛敵人如同自己」,擔任胎兒的母親,這是超義務的英勇行為,值得嘉獎的善行。然而,出於自願才是良善,若是經操弄或由律法強制,反倒是二次傷害。

看著這些遭患難的女性,周遭「鄰舍」的恰當回應,不是伸出一根手指說:「這是錯的,不可以。」而是應該騰出肩膀,一同承擔。

教會的行動不是由政府指定,而是由上帝的召命所驅動:教會蒙召不是擔任道德糾察隊,而是去活出另一種生活與價值,活在世人當中,有恩典有真理,以此來向世人見證耶穌是基督,是生命的源頭與主宰。因此,教會群體不妨大方承認,我們不是「理性中立的」,我們有預設立場,我們的偏見就是承認耶穌是世界的主,祂是罪人和稅吏的朋友,並不以為恥。

面對墮胎仍是選項的社會,美國聯合循理會向會友發出的《杜罕宣言》值得借鏡:

我們靠著神,承諾要成為一個能為所謂「沒人要的孩子」及母親提供親切、安全、庇護場所的教會。我們將以禱告、友情以及物質所需,歡喜迎接並支持這些母親及孩童。這些支持也包括鼓勵孩子的生父能真正成為孩子的父親。(海斯,《基督教新約倫理學》,610頁)

正如諺語所說,教養一個小孩,需要全村的力量;生養小孩不是母親一個人能夠承擔的。當教會願意領養各種背景的小孩,甚至是收養小母親,給她們一個家庭,活出這種委身的生命時,才能在反對墮胎的見證上叫人信服。筆者從個人生活經驗得知,除了勵馨基金會,在台灣某些城市,有基督徒默默地運作未婚媽媽關懷中心,提供醫學、心理、經濟各種支持,也按小媽媽的意願安排孩子出養。筆者為這些人、這些事感謝上帝。

走筆至此,不禁想起聖雅各的告誡:真正的敬虔,是照顧患難中的孤兒寡母。筆者反身自省,若還沒準備好委身去愛陌生人—那個會嚴重影響個人追求幸福快樂的「小魔鬼」—實在沒資格、沒勇氣也無顏面主張,墮胎是錯的。願十字架的愛激勵我,勇敢成為一個愛鄰舍、愛陌生人、愛仇敵的人。

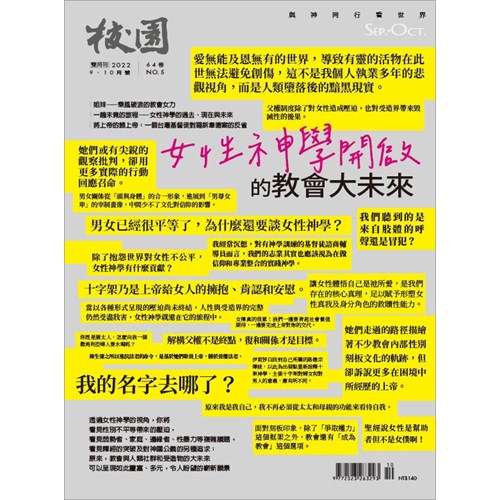

當期校園